ガーベラの美しい花を種から育ててみたいと思いませんか?

この記事では、ガーベラの種の取り方や種まきのコツ、さらにガーベラの種は発芽するのに何日かかりますか?といった疑問に答える内容をお届けします。また、ガーベラの種まきや卵パックを活用した手軽な育て方も詳しく解説します。

もし、ガーベラの種ができない場合やガーベラの種が受粉なしでも可能かといった悩みを抱えている方にも役立つ情報が満載です。

この記事を読めば、ガーベラを種から育てるための実践的な知識が身に付き、ガーデニングがさらに楽しくなると思います!

ガーベラの種と綿毛を使った栽培の基礎知識

・ガーベラの種の取り方と注意点

・ガーベラを種から育てる時の基本ステップ

・ガーベラ種ができない理由と対策

・ガーベラの種は発芽するのに何日かかりますか?

・ガーベラの種を採取したらどう保管しますか?

ガーベラの種の取り方と注意点

ガーベラの種を採取することは、ガーデニング愛好家にとって非常に魅力的です!同時に繊細で注意が必要な作業でもあります。本来、ガーベラは観賞用に栽培されることが多いため、種を採取して増やすことを考える方は少ないかもしれません。しかし、自宅でガーベラを育てている方や、自分の手で試してみたいと考える方に参考になればと思います。

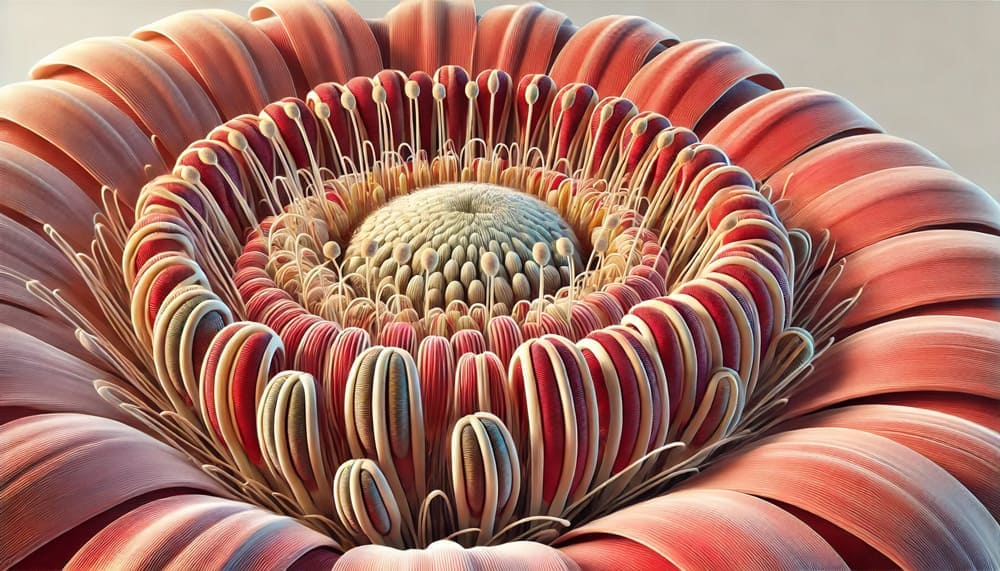

種を採取する際の第一歩として、ガーベラの花が完全に開花してから枯れるまでの過程をじっくり観察することが重要です。花が枯れると、中心部分に種が形成され始めます。この時点で焦って採取しようとすると、まだ種が十分に成熟していないため、発芽率が大幅に下がってしまいます。そのため、花の中心が乾燥し、綿毛のような状態になるのを待つことが大切です。この綿毛は、自然界では風によって飛ばされ、新しいガーベラを生み出すためのものです。

具体的な種の採取方法としては、乾燥した綿毛部分を丁寧に摘み取り、風通しの良い場所でさらに乾燥させることが推奨されます。このとき、湿気の多い場所に置いてしまうと、カビが発生する可能性があるため注意が必要です。また、種を採取した後は、そのまま放置せずに早めに保管方法を決めることが成功の鍵です。紙袋や通気性の良い容器に入れて、直射日光が当たらない涼しい場所で保管することをお勧めします。

ただし、注意点として、ガーベラの品種によっては、種から育てることが難しい場合があります。特に、改良品種の多くは種を採取しても親株と同じ特徴を持つ個体が生まれないことがあります。これは、ガーベラが交配によって品種改良されているためです。そのため、期待した結果が得られない場合でも、それが自然な結果であることを理解しておくことが大切です。

さらに、種を採取する際には、健康な株から行うことが重要です。弱った株や病気にかかっている株から採取した種は、発芽しても健康な成長を遂げることが難しい場合があります。また、虫が付いている株から採取した種も注意が必要で、育てる過程で病害虫のリスクが高まることがあります。そのため、日頃からガーベラの健康状態をよく観察し、適切な環境で育てることが大切です。

最後に、ガーベラの種を採取することは確かに難易度が高い作業ですが、適切な手順と注意を払えば成功する可能性は十分にあります。時間をかけて観察し、環境を整えながら丁寧に作業を進めることで、新しい次ののガーベラを自分の手で育てる喜びを感じることができると思います!

ガーベラを種から育てる時の基本ステップ

ガーベラの種から育てるのは手間がかかる一方で、とても楽しい作業です。種から育てることで、自分だけの美しい花を咲かせることができる喜びがあります。ただ、ガーベラの種は発芽率が低い傾向にあり、育成にはコツが必要です。ここでは、基本的なステップを詳しく説明します。

ステップ1: 種の選び方と準備

まず最初に、品質の良い種を選ぶことが重要です。ガーベラの種はとても小さく、綿毛がついているものが一般的です。この綿毛が新鮮で、茶色や乾燥しすぎていないものを選びましょう。種は専門の園芸店やオンラインショップで購入できますが、採取する場合は、自分のガーベラから熟した種を採ることをおすすめします。種を採取した後は、すぐに植えるのが理想的です。乾燥すると発芽率が下がるため、採取後は湿気を避け、風通しの良い場所で一時的に保管してください。

ステップ2: 種まきの方法

次に、適切な土と容器を用意します。種まき用の土は、市販の発芽用培養土を使用するのが最適です。この土は水はけが良く、必要な栄養が含まれています。種まき用トレイや小さなポットを用意し、土を軽く詰めておきます。

種を撒く際は、綿毛の部分を上にして土の表面に軽く置きます。このとき、土を厚くかぶせる必要はありません。ガーベラの種は光を必要とするため、薄く土をかぶせる程度に留めます。撒き終わったら、霧吹きで十分に水を与え、乾燥しないように注意してください。

ステップ3: 発芽を促す環境作り

発芽には適切な温度と湿度が必要です。ガーベラの種は20℃–25℃程度の温暖な環境で発芽しやすくなります。また、湿度が不足すると種が乾燥してしまうため、透明なビニールシートやラップで容器を覆い、湿度を保つ工夫が必要です。日当たりの良い窓辺に置くか、植物用の育成ライトを使用すると良いと思います。

発芽までには通常1週間から2週間程度かかります。この期間中は、土が乾かないように注意しながら、毎日観察しましょう。ただし、水を与えすぎるとカビが発生する可能性があるため、適量を守ることが大切です。

ステップ4: 本葉が出た後の管理

発芽して双葉が開いた後は、本葉が出るまで慎重に管理します。本葉が出てきたら、少しずつ植え替えの準備を始めます。この段階では、根がしっかり張るためのスペースを確保する必要があります。種まき用トレイから小さなポットに植え替え、引き続き温暖な環境を保ちます。

また、植え替え後は、肥料を少量与えることで成長を促進できます。液体肥料を薄めて与えるのが理想的です。ただし、肥料を与えすぎると根を傷める可能性があるため、適量を守るようにしましょう。

ステップ5: 定植とその後のケア

本葉が数枚に増え、苗がしっかりしてきたら定植します。定植は庭や鉢に行うことができます。庭に植える場合は、日当たりが良く、水はけの良い場所を選びましょう。鉢植えの場合も同様に、水はけが良く適切なサイズの鉢を使うことをおすすめします。

定植後は、引き続き水やりと肥料を管理します。特に、ガーベラは過湿に弱いため、水はけの良い土壌環境を保つことが重要です。また、花が咲き始めたら、枯れた花をこまめに取り除くことで、次の花が咲きやすくなります。

ガーベラの種から育てるのは決して簡単ではありません。種の選び方、撒き方、発芽環境の整え方、そしてその後の管理まで、一つひとつ丁寧に取り組むことが大切です。ぜひ自分だけの美しいガーベラを育てる喜びをぜひ味わってみてください!

ガーベラ種ができない理由と対策

ガーベラの種ができない主な理由は、受粉が成功していないことにあります。ガーベラは自然界では昆虫による受粉が一般的ですが、家庭で育てる場合、環境や条件が異なるため、受粉がスムーズに進まないことが多いです。特に室内で育てている場合、蜂や蝶などの受粉を助ける昆虫がいないため、種ができにくくなります。

また、ガーベラは自家受粉が難しい植物であるため、異なる個体の花粉を使った受粉が必要です。このような自然のプロセスが不足していると、種が形成される可能性が低くなります。

さらに、気温や湿度といった環境要因も種の形成に大きく影響を与えます。ガーベラは適切な温度と湿度がないと開花がうまく進まず、その結果、受粉も成功しないことがあります。特に気温が高すぎたり低すぎたりする場合、花自体が弱ってしまい、種を作る力を失ってしまうのです。また、栄養不足も種ができない原因の一つです。ガーベラは開花時期に特に多くのエネルギーを必要とするため、適切な肥料を与えなければ種の形成までエネルギーを回せない可能性があります。

一方で、種ができない理由として花そのものが若すぎる、もしくは古すぎることも挙げられます。花の成熟度が不足している場合、花粉の質が低下し、受粉がうまくいきません。また、花が古くなりすぎると、受粉能力が失われてしまうため、種を作る可能性がさらに低くなります。このように、種ができない背景には複数の要因が絡んでいることがわかります。

ガーベラの種を作るための対策

ガーベラの種を作るためには、人工授粉を行うのが最も効果的です。人工授粉とは、綿棒や筆を使って、花粉を直接運ぶ作業を指します。具体的には、別のガーベラの花から花粉を採取し、それを目的の花の雌しべに付着させることで受粉を成功させます。この際、異なる色や品種のガーベラを用いると受粉の成功率が高まるとされています。また、受粉を行うタイミングも重要で、花が完全に開いた直後が最も適切なタイミングとされています。

環境条件を整えることも重要なポイントです。ガーベラが最も成長しやすい気温は18℃–25℃とされており、この範囲内に環境を維持することが理想的です。また、湿度は50%–70%を保つことが推奨されます。このような条件を満たすことで、花が健全に育ち、受粉の成功率も向上します。さらに、ガーベラに必要な栄養をしっかりと補給するために、リンやカリウムを多く含む肥料を使用するのがおすすめです。

また、受粉を促すために、ガーベラを屋外で育てることも一つの方法です。屋外であれば、蜂や蝶といった昆虫が自然に受粉を助けてくれる可能性が高まります。特に暖かい季節には、数時間でも屋外に置くことで自然受粉の機会を増やせます。ただし、強い風や直射日光には注意が必要です。

最後に、花の管理にも気を配ることが重要です。花が若すぎたり古すぎたりしない状態を保つために、開花のタイミングを見極めて人工授粉を行うことが大切です。また、花粉の採取や付着作業を丁寧に行うことで、受粉成功の可能性を高めることができます。このような工夫をすることで、ガーベラの種を作る確率が格段に上がります。

ガーベラの種は発芽するのに何日かかりますか?

ガーベラの種が発芽するまでの日数は、おおよそ7日から14日程度です。ただ、この期間は環境条件や種の状態によって大きく異なることを理解しておきましょう。適切な条件を整えることで発芽の成功率を高められるため、ここでは発芽期間の詳細について説明します。

まず、種が発芽するまでに必要な条件として最も重要なのは温度と湿度です。ガーベラの種は15℃から25℃程度の適温で発芽しやすいとされています。このため、種まきを行う時期や環境を慎重に選ぶ必要があります。春や秋は温度が安定しやすいため、理想的な時期と言えるでしょう。特に気温が極端に低い冬や高温多湿の夏を避けることで、種の発芽率を向上させることができます。

次に、発芽までに必要な湿度も重要な要素です。種が乾燥してしまうと発芽が妨げられるため、土壌の表面を常に湿った状態に保つことが求められます。ただし、水の与えすぎはカビの発生や種の腐敗を引き起こす可能性があるため注意が必要です。このバランスを保つためには、霧吹きで水を与える方法が効果的です。また、ポットやトレイにラップや透明なカバーをかけて湿度を維持するのも良い方法です。

さらに、光の影響も見逃せません。ガーベラの種は発芽に光を必要としない暗発芽性の種ですが、完全な暗闇にする必要はありません。直射日光を避けた明るい場所に置くことで、適切な温度管理とともに発芽を促進することができます。特に、室内で種まきを行う場合には日当たりの良い窓辺を利用するのがおすすめです。ただし、温度が上がりすぎないように注意してください。

発芽が成功するまでの間、忍耐も重要です。発芽には個体差があり、同じ条件下で撒いた種でも一部が早く芽を出し、他の種が少し遅れることがあります。このため、焦らず適切な管理を続けることが大切です。もし2週間以上経っても発芽しない場合、種の状態や土壌の管理方法を見直す必要があるかもしれません。

このように、ガーベラの種が発芽するまでの日数は環境条件と管理方法によって左右されます。適切な温度と湿度の維持、光の調整、そして忍耐強いケアが成功への鍵となります。発芽した後も成長初期は繊細な時期が続きますので、引き続き注意深く世話をしていきましょう。

ガーベラの種を採取したらどう保管しますか?

ガーベラの種を適切に保管することは、次回の栽培での発芽率を高めるために非常に重要です。種が劣化すると、発芽しなくなる可能性が高くなるため、以下の手順に従い、種を正しく保管しましょう。

まず、採取したばかりの種はしっかりと乾燥させる必要があります。ガーベラの種は湿気に非常に弱いため、採取後すぐに風通しの良い場所で乾燥させることをお勧めします。乾燥が不十分な場合、カビが生えたり、種が腐ってしまうことがあります。乾燥期間としては、少なくとも1週間程度を目安にしましょう。紙袋やキッチンペーパーの上に種を広げ、直射日光の当たらない涼しい場所で乾燥させるのが理想的です。

乾燥が完了したら、次に行うべきは適切な容器に保存することです。種を保存する際には、湿気を防ぐための密閉容器が最適です。例えば、チャック付きのビニール袋や密閉できるプラスチック容器、ガラス瓶などが考えられます。この際、小さな乾燥剤を一緒に入れておくとさらに効果的です。乾燥剤は市販されているものを使うか、自作する場合はシリカゲルや米を活用することができます。

保存場所についても配慮が必要です。種は湿気や高温を避ける必要があるため、冷暗所に保管するのが理想的です。家庭であれば、冷蔵庫の野菜室が適しています。ただし、冷蔵庫内に入れる場合は結露が発生しないよう注意してください。容器の密閉が甘いと、冷蔵庫内の湿度が原因で種がダメージを受ける可能性があります。保存温度は10℃以下が望ましいですが、冷凍庫に入れる必要はありません。

さらに、種を保管する際には採取日や品種の名前を明記したラベルを付けておくと便利です。これにより、後でどの種がどの品種か混乱することを防ぐことができます。特に異なる品種を栽培している場合、この管理方法は大変役立ちます。紙に直接書くか、ラベルシールを貼るなどして、種の情報を明確にしておきましょう。

最後に、保管期間についても覚えておくことが重要です。ガーベラの種の発芽率は、時間が経つごとに低下していきます。そのため、できるだけ早めに使用するのが理想的です。一般的には、採取後1年以内に使用するのが最も効果的です。もし長期間保管する必要がある場合は、定期的に種の状態を確認し、異変がないかをチェックしてください。

これらの手順を守ることで、ガーベラの種を適切に保管し、次回の栽培で成功率を高めることができます。

ガーベラの種と綿毛で始める育て方のコツ

・ガーベラの種は受粉なしで可能ですか?

・ガーベラの種まきで卵パックを活用する方法

・ガーベラの種はどこで売ってる?

・ガーベラの株分けの仕方は?

・宿根ガーベラの地植えのメリット

・ガーベラは植えっぱなしで大丈夫?

ガーベラの種は受粉なしで可能ですか?

ガーベラの種を採取しようとする際に、多くの方が気になるのが「受粉なしでも種ができるのか」という疑問です。結論から述べると、ガーベラの種を得るには受粉が必要不可欠です。ガーベラは通常、他の花粉を必要とする他家受粉の性質を持つ植物であり、適切な受粉が行われなければ種を形成することが難しいためです。

まず、ガーベラの花の構造を理解することが重要です。ガーベラの花は一見すると一つの花のように見えますが、実際には数多くの小さな花が集まった集合花です。この中には雄しべと雌しべが含まれており、受粉が行われることで種が形成されます。ただし、ガーベラは自己受粉の能力が低いことが特徴であり、風や昆虫など外的な媒介者の助けが必要になります。そのため、室内や人工的な環境で栽培されているガーベラでは、自然に受粉が行われる可能性が低くなります。

受粉を促すための手段として、人工授粉が挙げられます。人工授粉とは、綿棒や筆などを用いて花粉を手動で雌しべに運ぶ作業のことです。この方法は、特に屋内栽培で昆虫がいない場合や、受粉が十分に行われていないと感じる場合に有効です。具体的な手順としては、まず成熟した雄しべから花粉を集め、それを雌しべに軽く付けることで受粉を完了させます。この作業を朝早い時間に行うと、ガーベラの花が最も受粉しやすい状態であるため効果的です。

一方で、受粉が成功したかどうかを確認するのも重要です。受粉が成功すると、ガーベラの花の中心部が膨らみ始め、やがて種を含む部分が形成されます。これは数週間にわたって進行するプロセスであり、慎重に観察することで成否を判断できます。

ただし、人工授粉を試みても成功しない場合があります。その原因として、花粉や雌しべの状態が未熟であることや、気温や湿度などの環境要因が考えられます。特に温度が低すぎたり湿度が高すぎる場合、受粉プロセスが阻害される可能性があります。これを防ぐためには、ガーベラの栽培環境を整えることが大切です。具体的には、適切な日当たりと通気性を確保し、室温を20℃から25℃に保つことが推奨されます。

ガーベラの種を成功裏に採取するためには、受粉が不可欠であり、自然のプロセスに任せるだけでなく、人工的な手助けをすることが重要です。このように受粉のプロセスを理解し、適切に実行することで、ガーベラの種を収穫し、次世代の栽培に繋げることができます。

ガーベラの種まきで卵パックを活用する方法

ガーベラの種まきに卵パックを使う方法は、家庭で手軽に種を育てるのに非常に適した方法です。この方法は特に初心者にもおすすめで、卵パックの形状と素材を活用することで、効率的に種を発芽させることができます。以下では、具体的な手順と注意点を詳しく解説します。

卵パックの準備と活用のメリット

卵パックは種まき用のトレーとして理想的です。その理由は以下の通りです:

- 手軽に入手可能:使用済みの卵パックを再利用することで、コストを抑えることができます。

- 区画が分かれている:卵パックの仕切りがそれぞれの種のスペースを確保し、種同士が密集してしまうのを防ぎます。

- 適切な湿度を保つ:プラスチック製の卵パックの場合、ふたを閉じれば簡易的な温室効果を生み出せます。

卵パックを準備する際には、使用前に内部をきれいに洗い、乾燥させておきましょう。紙製の卵パックの場合は、水分を吸収しやすいので、底にビニールやラップを敷いておくと便利です。

種まきの具体的な手順

次に、ガーベラの種を卵パックで育てる具体的な手順を説明します:

- 卵パックの底に穴を開ける 各区画の底に小さな穴を開けておくことで、余分な水分を排出できるようにします。これは根腐れを防ぐために重要なステップです。

- 土を詰める 卵パックの各区画に種まき用の軽い培養土を入れます。土は、湿らせて手で握ったときに軽く固まる程度の湿り気を保つようにします。

- 種をまく ガーベラの種を土の上に1–2粒ずつ置きます。種は大きすぎないため、浅く埋める程度で十分です。土をかぶせる際には、軽く押さえる程度にとどめ、種が呼吸できる空間を確保します。

- 水やりをする スプレーボトルを使って土全体がしっかり湿るように水を与えます。水を直接かけると種が動いてしまうため、霧吹きを使用するのがおすすめです。

- ふたを閉じる プラスチック製の卵パックを使用している場合は、ふたを閉じて簡易温室として活用します。ただし、完全に密閉せず、空気が適度に通るよう隙間を残しておくと、カビの発生を防ぐことができます。

- 日当たりの良い場所に置く 卵パックを明るい窓辺や適度な日光が当たる場所に置きます。直射日光は避け、適度な光と温度を保つよう心がけましょう。

発芽後の管理と注意点

ガーベラの種が発芽したら、いくつかのポイントに注意して管理を続けます。

- 間引きの実施 発芽した苗が密集している場合は、健康な苗を残して間引きを行います。これにより、残った苗がしっかりと育つスペースと栄養を確保できます。

- 水やりの頻度 土の表面が乾いてきたら適度に水を与えます。ただし、過剰な水やりは根腐れの原因となるため注意が必要です。

- 植え替えのタイミング 苗が卵パックの区画いっぱいに根を張ったら、鉢や地面に植え替える準備をします。植え替え時には、根を傷つけないよう注意深く取り扱います。

卵パック活用の注意点

最後に、卵パックを使用する際の注意点を挙げます。プラスチック製の場合は、長期間使用すると劣化して割れることがあるため、発芽後の苗の移動を早めに行うことを心がけましょう。また、紙製の卵パックを使用する場合は、湿度の管理を徹底し、過剰な水分が吸収されないよう注意してください。

このように、卵パックは家庭で簡単に手に入る便利な育苗ツールとして活用できます。ガーベラの種まきを手軽に始める方法として、ぜひ試してみてください。

ガーベラの種はどこで売ってる?

ガーベラの種を購入する方法はいくつかありますが、選ぶ場所によって手に入る種の種類や品質が異なります。一般的に、ホームセンターやガーデニング専門店、オンラインストアが主な購入先となります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った購入方法を選ぶことが大切です。

ホームセンターでの購入

多くのホームセンターでは、ガーデニングコーナーにガーベラの種が販売されています。特に春先から夏にかけては品揃えが豊富で、初心者向けのガーデニングセットも揃っています。直接店舗を訪れることで、パッケージに記載されている種の特徴や発芽率を確認できるのがメリットです。また、店員に相談することで、初心者にも適した育て方のアドバイスを受けることができます。

一方で、ホームセンターには限られた種類しか置かれていない場合もあるため、珍しい品種や特定の色を求めている場合には選択肢が狭くなる可能性があります。また、シーズンオフには在庫が少なくなることが多い点も留意が必要です。

ガーデニング専門店での購入

ガーデニング専門店は、一般的なホームセンターよりも専門性が高く、取り扱っているガーベラの種の種類も豊富です。特に、珍しい品種や特定の色合いを求めている方にとっては理想的な場所と言えます。さらに、スタッフが植物に詳しい場合が多いため、種選びや育て方について的確なアドバイスを得られる点が大きなメリットです。

ただし、専門店は都市部に集中していることが多く、地方では見つけにくい場合があります。また、価格がホームセンターより高めに設定されていることもあるため、予算に応じた選択が必要です。

オンラインストアでの購入

インターネット上のオンラインストアも、ガーベラの種を購入する際の便利な選択肢です。Amazonや楽天市場などの大手オンラインマーケットプレイスには、国内外のさまざまなガーベラの種が販売されています。特に、珍しい海外品種や有機栽培用の種を探している方には最適です。また、レビューを参考にすることで、購入前に商品の品質や発芽率について確認できる点も魅力です。

一方で、オンライン購入の場合、実際の商品を手に取って確認できないため、パッケージや説明文だけでは判断が難しいことがあります。また、配送時に種が傷む可能性があるため、信頼できるショップから購入することが重要です。さらに、配送費が追加でかかる場合がある点にも注意しましょう。

種を購入する際のポイント

ガーベラの種を購入する際には、以下の点を確認することが重要です。

- 発芽率: パッケージに記載されている発芽率が高いものを選ぶと、成功率が上がります。

- 有効期限: 種には寿命がありますので、有効期限を確認しましょう。

- 品種: 希望する色や花の形状に合った品種を選ぶことがポイントです。

- 信頼性: 購入先が信頼できるかどうかをチェックし、レビューや評判を確認することが大切です。

以上のように、ガーベラの種を購入する際には、自分の目的や環境に合った購入方法を選び、信頼できる購入先を見つけることが重要です。どの方法を選ぶにしても、準備を整えて大切に育てることで、美しい花を咲かせる楽しみを味わえるでしょう。

ガーベラの株分けの仕方は?

ガーベラの株分けとは、成長したガーベラの株を分けることで新しい株を作り、元気な花を保つための重要なメンテナンス作業です。この作業を行うことにより、植物にとっての健康を維持し、花が咲きやすい環境を整えることができます。特にガーベラは多年草であるため、株が年々大きくなり、放置すると通気性や水はけが悪くなってしまうことがあります。その結果、根腐れや病気の原因となり、花の咲き具合が悪化することもあります。

一方で、株分けを行うことで、新たな株を育てて庭や鉢植えのスペースをより豊かにすることができます。また、株分けされたガーベラは成長が早まり、健康的な株がより鮮やかな花を咲かせる可能性が高まります。このように、ガーベラの株分けは見た目の美しさだけでなく、植物の健康維持にも直結する重要な作業です。

ガーベラの株分けを行うベストなタイミング

株分けを行う最適な時期は、春または秋の穏やかな季節です。これらの時期は気温が安定しており、株分け後の植物がストレスを感じにくく、回復しやすい環境となります。特に、春は新しい成長期が始まる時期であり、ガーベラが活発に成長するため、分けられた株がすぐに根付く可能性が高いです。

一方、夏の暑い時期や冬の寒い時期は避けたほうがよいでしょう。極端な気温や乾燥した環境では、株分け後の株がダメージを受けやすく、根付かずに枯れてしまうリスクが高まります。また、株分けを行う前には、ガーベラが十分に成長していることを確認することも重要です。株がまだ小さく、未成熟である場合は、株分けに適していません。

このように、適切なタイミングを選ぶことで、株分け作業の成功率を大幅に向上させることができます。

ガーベラの株分けの具体的な手順

株分けの手順は以下の通りです。初心者でも安心して取り組めるよう、丁寧に説明します。

- 準備するもの

- シャベルまたはスコップ

- 鋭いナイフまたは剪定ばさみ

- 新しい鉢や地植えのスペース

- 鉢植え用の培養土

- 水やり用のジョウロ

- 株の掘り起こし ガーベラの株をそっと掘り起こします。このとき、根を傷つけないように注意深く作業を進めましょう。スコップを株の周囲に差し込み、少しずつ株全体を持ち上げるようにします。

- 株を分ける 掘り起こした株を慎重に分けます。株の根元を見ながら、自然に分かれる部分を探しましょう。根が絡まっている場合は、ナイフや剪定ばさみを使って丁寧に切り分けます。このとき、各株に少なくとも1–2つの健康な芽があることを確認してください。

- 新しい土壌への植え付け 分けた株を新しい鉢や地面に植え付けます。ガーベラは水はけの良い土壌を好むため、適切な培養土を使用しましょう。植え付けた後は、株がしっかり固定されるように軽く土を押さえます。

- 水やりと管理 植え付け後には十分な水を与え、土壌を適度に湿らせます。ただし、水のやり過ぎには注意が必要です。その後、直射日光を避けた明るい場所に置き、新しい株が根付くのを待ちます。

株分け後のガーベラの管理と注意点

株分け後のガーベラは、環境の変化に対してデリケートな状態にあります。そのため、適切な管理が必要です。まず、株分け直後のガーベラには強い直射日光を避け、明るい日陰の場所で管理することをおすすめします。また、水やりの頻度にも注意が必要です。土壌が乾燥しすぎないように気をつけつつ、過剰な水やりによる根腐れを防ぎましょう。

さらに、株分け後の最初の1–2週間は植物が根を定着させる重要な期間です。この間は肥料を控え、株がしっかりと根付いてから適量の肥料を与えるようにしましょう。また、病害虫対策として定期的に株の状態を観察し、異常がないか確認することも重要です。

このように、株分け後の適切な管理を行うことで、ガーベラが元気に成長し、美しい花を咲かせる姿を楽しむことができます。

宿根ガーベラの地植えのメリット

宿根ガーベラは多年草として知られ、その特性を活かして地植えすることで、鉢植えにはない多くの利点を享受できます。地植えのメリットを理解することで、より健やかで美しいガーベラを育てることが可能になります。

まず、地植えの最大の利点は、根が広がりやすくなる点です。宿根ガーベラは根をしっかりと張ることで、土壌から十分な栄養分と水分を吸収します。鉢植えでは限られた空間の中で根が窮屈になりがちですが、地植えにすると根が自由に成長できるため、株全体が健康的に育つ可能性が高まります。このようにして元気な株を保つことで、より大きく鮮やかな花を咲かせることが期待できます。

また、地植えにすることで温度変化への耐性が高まることもメリットの一つです。鉢植えの場合、気温の変化が直接影響を及ぼしやすく、特に夏の暑さや冬の寒さに対して敏感です。しかし、地植えされた宿根ガーベラは地中の温度が安定しているため、極端な気温の変化を和らげることができます。特に冬場の寒さに対しては、地表にマルチングを施すことで、凍結から植物を守ることも可能です。このため、適切な環境下では宿根ガーベラを年中楽しむことができるのです。

さらに、地植えにより管理が容易になる点も見逃せません。鉢植えの場合、土が乾きやすく、頻繁な水やりが必要になります。一方、地植えにすることで、土壌の保水性が高まり、水やりの頻度を抑えることができます。また、土の中に住む微生物が自然に植物をサポートしてくれるため、土壌の質を維持するための手間も軽減されます。これにより、初心者でも手軽に美しいガーベラを育てることが可能です。

ただし、地植えには注意点もあります。ガーベラは水はけの良い環境を好むため、植える場所を選ぶ際には水はけが良く、直射日光が適度に当たる場所を選ぶことが重要です。また、過度な湿気は根腐れの原因となるため、梅雨時期や長雨が続く場合は適切な排水対策が必要です。これらの条件を満たすことで、地植えによるメリットを最大限に引き出すことができます。

このように宿根ガーベラを地植えすることで、植物自体の成長を促進し、美しい花を咲かせる環境を提供できます。初心者でも育てやすく、ガーデニングの楽しさを存分に味わえる植物ですので、ぜひ地植えの方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。

ガーベラは植えっぱなしで大丈夫?

ガーベラは美しい花を咲かせる一方で、正しい管理が求められる植物です。結論から言うと、ガーベラを植えっぱなしにしておくことは可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。これを守らないと、花が咲かなくなったり、株が弱ってしまう可能性がありますので、具体的なポイントを解説していきます。

まず、ガーベラは一般的に多年草ですが、特に日本の気候では品種や環境によって扱いが異なることがあります。温暖な地域であれば地植えでも問題なく育ちますが、寒冷地では冬越しが難しい場合が多いです。例えば、宿根ガーベラと呼ばれる種類であれば、比較的寒さにも耐性がありますが、それでも寒冷地では霜や凍結によるダメージを受けやすいため、何らかの防寒対策が必要です。

次に、植えっぱなしにする際に注意すべきなのは、土壌の排水性です。ガーベラは根が湿気に弱いため、水はけの良い土壌が必須です。特に雨が多い季節や長期間雨が降り続く時期には、根腐れのリスクが高まります。そのため、植え付ける際には腐葉土や砂を混ぜて排水性を高める工夫をしましょう。また、鉢植えの場合も同様に、鉢底石をしっかりと敷き、余分な水が溜まらないようにすることが大切です。

さらに、ガーベラを植えっぱなしで育てる場合には、定期的な肥料の補給が重要です。花を長く楽しむためには、春と秋に緩効性肥料を与えることで、栄養不足を防ぐことができます。特に、開花時期にはリン酸を含む肥料を選ぶと良いでしょう。一方で、肥料を与えすぎると葉ばかりが茂り、花付きが悪くなることもあるため、量や頻度には注意が必要です。

また、ガーベラは病害虫にも注意が必要な植物です。植えっぱなしにすると、どうしても手入れの頻度が減りがちですが、アブラムシやハダニ、白絹病といった問題が発生しやすくなります。これらを防ぐためには、定期的に葉の裏をチェックし、異常があれば早めに対処することが大切です。特に、白絹病は湿気が原因となることが多いため、風通しの良い場所で育てることを心掛けましょう。

最後に、ガーベラを植えっぱなしで管理する場合には、定期的な株分けも必要です。ガーベラは時間が経つにつれて株が密集し、花付きが悪くなることがあります。3年に一度程度のペースで株分けを行い、新しい土に植え替えることで、健康な状態を維持できます。株分けの際には、古い根や枯れた葉を取り除き、元気な部分だけを残すようにしましょう。

このように、ガーベラを植えっぱなしで育てることは可能ですが、放置してよいというわけではありません。適切な環境を整え、定期的な手入れを行うことで、美しい花を長く楽しむことができます。ぜひこれらのポイントを参考にしながら、ガーベラを育ててみてください。

ガーベラの種(綿毛)の採取と発芽のポイントを解説!簡単ガーデニング方法まとめ

この記事も読まれています!